生活習慣病や成人病などの患者が増加傾向にあり、政府が予防のために啓蒙活動を行っているため、予防・健康維持を目的として「漢方薬・生薬」を利用している人が年々、増えてきています。

2012年度のデータでは、1.300億円を越える市場規模となっています。そのような背景があり、今後、漢方薬・生薬認定薬剤師に対するニーズは高まっていく可能性があります。

現在、認定を受けている薬剤師の数は約2600名。まだまだ少ないので、今のうちに取得することで、キャリアアップの幅が広がることが期待されます。

目次

1:認定されるまでの流れ

漢方薬・生薬認定薬剤師になるには、日本生薬学会・研修センターが実施する研修会に参加して、修了書をもらったあと、試問を受けて合格する必要があります。

研修会は丸1日(9:30〜17:00)の研修が全10回となります。(1回は薬用植物園での実習。)毎月1回日曜日に開催されるため、なかなかの長丁場となります。

研修会は東京で行われることになりますが、通うことが出来ない人のためのビデオ研修、インターネット研修も用意されています。

2:試問(試験)の内容

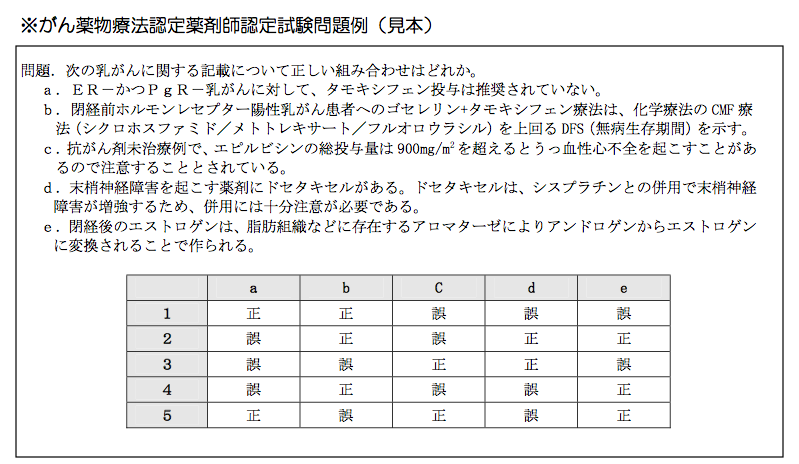

毎年、下記のような問題が出題される傾向があります。

- 医薬品との相互作用について

- 漢方処方の構成生薬に関する問題

- 化学構成式から成分を確定し、主な薬理活性を答える問題

- 生薬写真から植物を確定する問題

試問に合格したら、はれて認定薬剤師となります。不合格の場合、次年度にもう一度試問を受けることが出来ます。

3:更新について

漢方薬・生薬認定薬剤師の認定期間は3年であり、更新のためには、次のいずれかで30単位を取得しなければいけません。

- 3年の認定期間において、必修研修15単位以上、その他の研修15単位以上を最低、毎年5単位以上取得する

- 必須研修、その他の研修を合計10単位以上取得して、かつ漢方薬・生薬研修会を再受講する(上限20単位まで)

必要単位を取得出来なかった場合には、試問を受けて合格することで、認定を更新することが出来ます。この場合、不合格でも認定期間が終了した翌年から10年間は受験可能となります。

参考URL:>http://www.jpec.or.jp/download/sankaflow.pdf

4:漢方薬・生薬認定薬剤師のキャリア

漢方薬・生薬認定薬剤師に認定されることで、漢方・生薬の調剤に力を入れている病院の調剤部や門前薬局で調剤・服薬指導に当たったり、製薬会社で開発研究に携わることになります。

高齢者向けの在宅医療でも知識を活かせる機会が出てくることは確実であり、関心がある人にとっては学んで損がない知識と言えます。