がん薬物療法認定薬剤師試験は、認定薬剤師制度のなかでは、難易度の高い試験です。例年の合格率は50%前後。薬剤師として優秀な人が、準備万端で受験しても二人に一人しか合格出来ないのですから、どれだけハードルが高いかということです。

逆にいえば、認定されることの価値はそれだけ高いということです。

目次

1:試験問題の概要

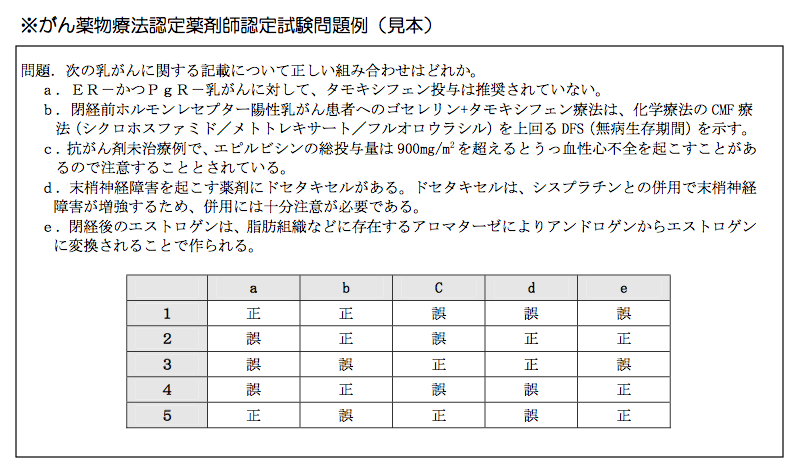

問題は全50問。5択の選択式です。出題内容は、かなりマニアックで、一つ一つの知識を深く勉強しておかないと解答することが出来ません。

ちなみに、これはネットで噂されている未確認情報として、合格判定の方法は受験者の上位3名の得点平均の75%の点数が合否判定ラインになるという話があります。仮に受験者のなかで100点満点が3人いたら、合格ラインは75点。上位3人の平均は80点だったら、合格ラインは60点になるということです。

たまたま優秀な人が受験していたら、その年は合格ラインが上がるというような、運の要素も出てくる仕組みですが、英語のTOEICなど、受験者の成績をもとにスコアを算出するといった試験は珍しくないので、あり得る話です。

逆に、こういった算出方法が採られているというのは、年によってそんなに差が出るものではないという証拠です。

2:出題内容

平成22年の出題内容をブログで公開している方がいたので、そちらを参考にすると、下記のような問題が出題されたようです。

- 2000年以来の五大がんの動向

- 腫瘍マーカーについて(CEA、CA15-3、PSA、AFP、CA19-9)

- 各種抗がん剤の作用機序

- 各種抗がん剤のプロフィール

- 分子標的薬のプロフィール

- 抗がん剤の調整方法

- RECISTについて

- FN発現時の対応について

- 嘔吐対策、ガイドライン

- 下痢対策

- 血管外漏出時の対応

- 心毒性

- 神経毒性

- 痛治療薬

参考URL:http://chemotherhappy.blog.so-net.ne.jp/2010-07-04

詳細が書かれていますので、気になる人はアクセスして確認されてください。

3:合格後の研修について

がん薬物療法認定薬剤師試験は、合格したら終わりというわけではありません。この後、症例を50件まとめる必要があります。こちらが本番と考えたほうがいいですね。1がん種あたり最低3症例が必要なので、稀少がんは症例として扱いづらいようです。また、1がんで最大20症例までなので、複数のがんについて症例をまとめる必要があります。

http://www.jshp.or.jp/cont/11/0701-1-3.pdf

4:更新について

がん薬物療法認定薬剤師の認定期間は5年であり、次の要件を満たしていなければ更新されることはありません。

- 更新申請までの5年間に、がん患者への薬剤管理指導の実績が50症例以上あること

- がん治療に関する講習単位50単位以上(毎年最低3単位以上)を取得していること

- 更新申請までの5年間に、がん領域に関する学会発表を1回以上しているか、もしくは学会雑誌にがん領域に関する学術論文を1編以上発表していること

これは、あくまでも概要的なものを抜粋しただけです。もっと細かい規定がありますので、詳しくは日本病院薬剤師会が公表しているがん薬物療法認定薬剤師認定の更新条件を参考にしてください。

参考URL:http://www.jshp.or.jp/senmon/contents/gan-03.pdf

更新条件が見えてくるのは、医療者としての実務経験、知識、学術研究成果が求められるということです。なかなか大変ですが、逆にいえば、これだけのことをしているからこそ、認定薬剤師というその道のプロになれるわけです。

片手間に出来ることではなく、ガンの治療に深くコミットしていくことを決意している人が目指す試験と言えるでしょう。